物質化学工学科Department of Materials Chemistry

- ホーム

- 物質化学工学科

- 明日を開く

物質化学の世界へ -

物質化学工学科は,物質の性質や変化の仕方を調べる「化学」を勉学の基礎としています。我々の生活は高機能,多機能の製品によって便利で豊かになっていますが,それらの製品のすべてを支えているのが「化学」です。また,このような便利な生活を将来にわたって続けていくためには,高機能,多機能なだけでなく地球環境にやさしい製品であることが求められています。

物質化学は,食料,医療,環境保全,エネルギー,情報,材料など,現代生活を支えるあらゆる分野の基礎と,地球上の有限な資源をもとに将来にわたって豊かな生活を持続させるための役割を担っています。「化学」の楽しさと重要な使命を学び,想像力豊かな人に成長することを望んでいます。

現代社会を支える化学と生物学

物質化学工学科を卒業すると、このような製品の研究・開発・製造に関わることができます。

学年別カリキュラム

- 1~3年生 基礎的な専門科目を学びます

-

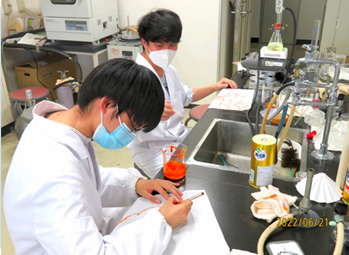

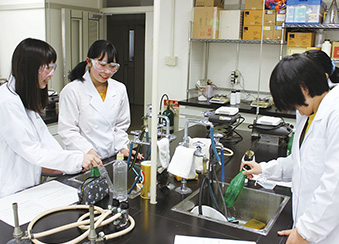

基礎化学実験(1年生)

全員白衣を着て実験します

分析化学実験(2年生)

重量分析の実験中

有機化学実験(3年生)

有機合成の実験中

- 4・5年 創製化学コース、生命化学コース、計測化学コースの3コースに分かれ、より深く専門分野を学びます

-

コース別実験(5年生)

プラスチックやセラミックスなどを応用した様々な新素材の開発とその性能評価、あるいは食品や医薬品生産に活用されるバイオテクノロジーに関する知識と技術などを学びます。

ポリスチレン合成

DNAの抽出

化学電池の性能評価

-

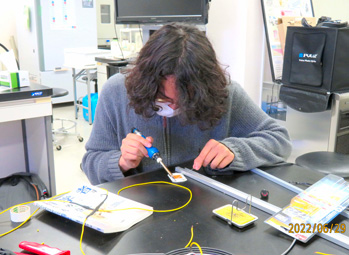

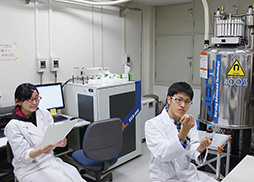

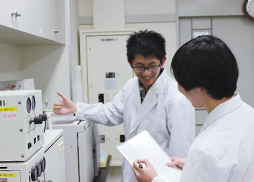

卒業研究(5年生)

有機化合物の構造を解析中

微生物の培養中

分離分析装置にて目的成分の検出中

抗体を用いタンパク質の検出

入学者に求める能力と適性アドミッションポリシー

- 1新素材、バイオテクノロジー、環境などに関する知識と技術を学びたい人

- 2化学や生物の分野で、世の中を幸せにするモノづくりをしたい人

- 3グローバルな視野を持って、国内及び国際社会で活躍したい人

- 4実験・観察・モノづくりに興味を持ち、未知のことにチャレンジする人

- 5いつも夢を持ち、その実現まであきらめないで努力を続ける人

卒業認定方針ディプロマ・ポリシー

全学科共通の卒業認定方針以外に所定の単位を修得し、

かつ以下のような能力を身につけた学生に卒業を認定します。

- 化学および生物学に関する基礎知識と専門知識を身につけ、様々な課題を理論的に考察することができる。

- 確かな実験スキルと安全意識、倫理観を身につけ、様々な課題に対して実践的に対処することができる。

- 自らの専門分野を中心として他分野に渡る課題を発見したり、問題を解決できる力を身につけ、高度で複雑な諸問題にも積極的、かつ創造性を持って挑戦することができる。

教員一覧

| 職名 | 氏名 | 研究分野 | 校務分掌 |

|---|---|---|---|

| 教授 |

有機化学,高分子化学 |

嘱託教授 |

|

|

触媒・資源化学プロセス,環境技術・環境材料 |

副校長(寮務担当)・寮務主事 |

||

|

無機材料・物性,環境関連化学 |

3C学級担任

国際交流センター副センター長

|

||

|

高分子化学,有機化学 |

教務副主事

入試広報室長

STEAM教育センター副センター長

|

||

|

構造生物学 |

物質化学工学科長 |

||

|

高分子化学,機能物質化学 |

専攻科長・校長補佐(専攻科担当) |

||

| 准教授 |

物理化学,電気化学,腐食防食化学 |

テクノセンター員 |

|

|

電気分析化学 |

4C学級担任 |

||

|

低温性微生物,応用微生物学 |

出向中(長岡技術科学大学) |

||

|

生物資源化学,天然物有機化学,化学生態学 |

5C学級担任 |

||

| 助教 |

界面化学 |

情報処理センター員 |

|

|

生物活性物質,天然物有機化学,微生物学,機器分析学 |

学生相談室相談員 |

||

| 特命助教 |

環境地球化学,環境工学,環境修復技術学 |

国際交流センター員

グローバルエンジニア育成事業担当

|

教育目標およびカリキュラムの編成方針

教育課程表およびシラバス

卒業研究一覧

物質化学工学科では,食料,医療,環境保全,エネルギー,情報,材料など,現代生活を支えるあらゆる分野の基礎を学び,地球上の有限な資源をもとに将来にわたって豊かな生活を持続させるための役割を担う技術者を育成しています.第5学年での卒業研究では,2024年度,下記のようなテーマに取り組みました。

- ホオノキ水蒸気蒸留物の成分分析

- シラカバおよびナナカマド水蒸気蒸留物の成分分析

- メタン発酵残渣液で増殖する藻類の探索

- サケ・マスおよびトマト由来色素分析方法の検討

- サケ・マス養殖用飼料への未利用トマトの活用

- 南極由来酵母のリパーゼ発現に影響を与える培養条件の検討

- ターコイズ水素に副生した固定化炭素の燃料電池への応用

- 金属内包炭素微粒子による光応答性電極の開発

- 金属内包炭素微粒子を用いる吸着材の開発

- ベースメイクの積層による特性変化の分析

- 電気めっきを用いた無機/有機複合微粒子の合成

- ラマン増強用微粒子型プローブの改良

- 温度応答性を有するポリアスパラギン酸誘導体の合成①

- 温度応答性を有するポリアスパラギン酸誘導体の合成②

- 温度応答性を有するポリアスパラギン酸誘導体の合成③

- 大気暴露した鉄鋼材料表面の腐食発生部位とこの非破壊診断法の確立

- アノード酸化をベースとしたアルミニウム合金防食用表面処理層形成手法の開発とこの表面特性評価

- アノード酸化皮膜を利用したアルミニウム合金表面への自己修復性塗膜形成

- 側鎖にウレアレセプターを有するポリ(m-フェニレンブタジイニレン)を用いた蛍光アニオン検出

- キラルなウレアレセプターを有するポリ(フェニルアセチレン)の比色キラルセンシングにおけるポリマー構造とゲスト分子の影響

- 比色キラルセンサの色調応答と線形判別分析を組み合わせた光学純度の推定

- ポリ(フェニルアセチレン)を構成セグメントとするブロックポリマーの合成

- Mg添加Ni触媒を用いるMW加熱メタン分解反応-水素還元温度の影響-

- Mg添加Ni触媒を用いるMW加熱メタン分解反応-触媒構造特性の解明-

- 高活性Fe系触媒の構造特性-Al成分の添加効果-

- 直鎖アルキル鎖を有する新規フェニルエチニルスチレン誘導体の合成

n-hexyl 4-(2-(4-vinylphenyl)ethynyl)benzoate について - オクタデシルエステルを有するフェニルエチニルスチレン誘導体の合成とその重合性

- octadecyl 4-(2-(4-vinylphenyl)ethynyl)benzoate について - - メタ位にメトキシ基を有するフェニルエチニルスチレン誘導体の合成とその重合性および熱的特性に関する研究

―4-(2-(3-Methoxyphenyl)ethynyl)styrene-について - イオンビーム照射による南極産油脂生産酵母の育種

- 南極産酵母の低温ストレス適応に対するシクロイシンの影響

- γ線照射による南極産酵母のメチオニン耐性株の育種

- γ線照射による南極産菌類の育種―脂質分解能の強化を目指して―